奥特曼爆冷改口:AGI没用?MIT预测2028年降临,50%概率

新智元报道

新智元报道

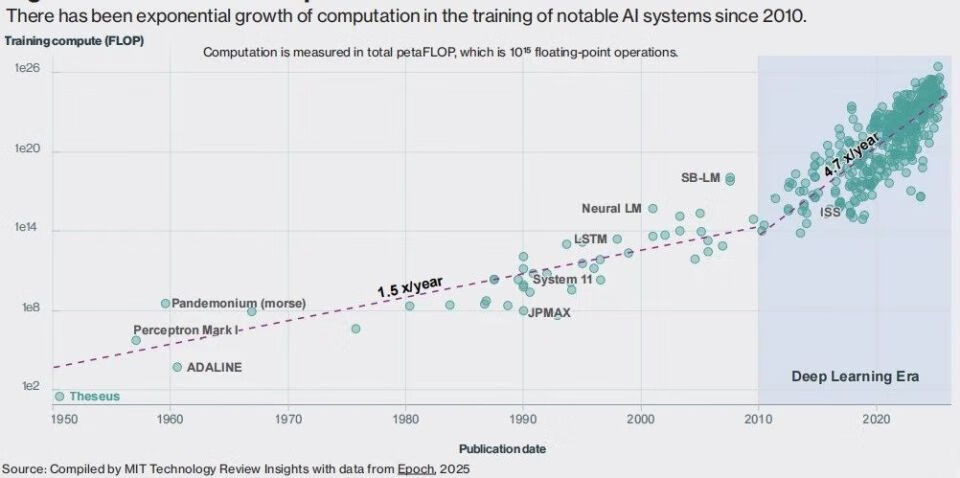

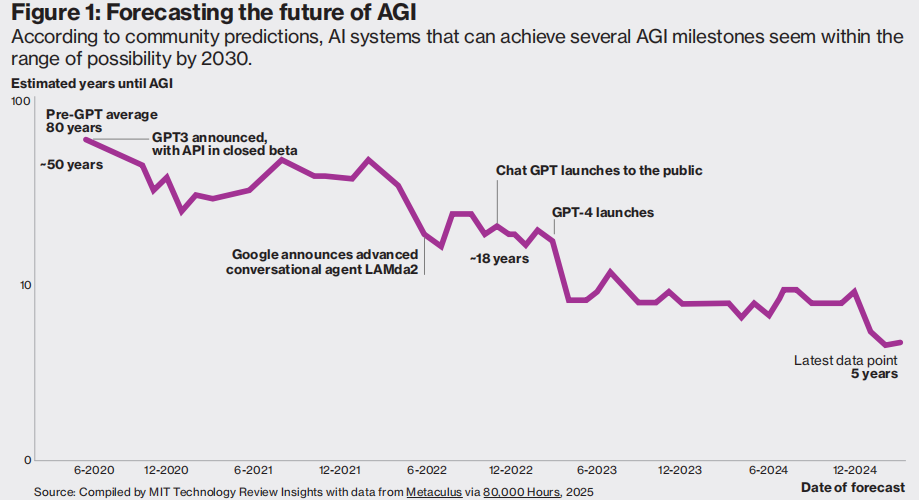

【新智元导读】我们越来越接近AGI——至少看起来是这样。时间表从50年压缩到5年,更有大佬预测2026、2028年。可与此同时,AI在ARC测试的得分却是0%,在人类基本能力上依然像个新手。我们是不是太早以为,它已经准备好了?

奥特曼最新观点:AGI这一词没啥意义了

1. 视觉感知:对颜色和图像变化反应迟钝,容易混淆,缺乏真正的视觉一致性;

2. 音频感知:难以处理声音的空间位置、细节特征,无法识别语调和情绪;

3. 精细动作:无法完成复杂的精细动作,比如穿针引线、外科手术;

4. 自然语言处理:只能理解句法,不理解含义,面对语境和暗示经常「跑偏」;

5. 问题解决:只能应对被定义好的问题,面对新任务几乎无从下手;

6. 导航能力:在动态现实中难以自主规划路线,无法适应环境变化;

7. 创造力:无法提出真正的新问题,也无法优化和改写自己的逻辑结构;

8. 社会与情绪理解:看不懂脸上的情绪、听不出语气的变化,更不会真正共情。