5个月内失败十几次,几人团队在压力下做出爆款App!网友:AI时代懂人性比懂技术更重要

在社交应用赛道竞争白热化的当下,一款主打 “维护亲密关系” 的工具类产品正悄然崛起。近日,由知名创业孵化器 Y Combinator(简称 YC)支持的社交应用 Candle 披露,其上线仅六个月用户规模已突破 30 万,月营收超 15 万美元,年化营收预计达 100 万美元。鲜为人知的是,这款产品的诞生,源于创始团队在 “转型困境” 中的意外灵感。

这款社交应用什么来头?

Candle 的两位创始人亚历克斯・鲁伯(Alex Ruber)与帕尔特・乔普拉(Parth Chopra)均出身科技大厂 —— Ruber 曾是苹果工程师,Chopra 则有 Asana 与推特的技术履历。两人此前合作开发的对话式 AI 购物工具 Encore,不仅帮他们敲开了 YC 2024 年秋季孵化项目的大门,还成功筹集到 200 万美元种子资金。

然而,Ruber 表示,尽管 Encore 的技术层面可行,其 “单位经济效益” 却不尽如人意。“二手购物领域本身就是个竞争激烈的难啃市场,” 鲁伯在接受 TechCrunch 采访时说道,“要想在这个领域立足,要么成为谷歌购物(Google Shopping)那样的平台,要么打造出像 Whatnot 或 eBay 那样极具影响力的交易市场 —— 但这两条路都不是我们想走的方向。”

5 个月经历了 10 多次失败,

压力下催生出爆款 App

此后,从去年 12 月到今年 4 月的几个月里,团队开启了密集的试错模式,先后在时尚、体育等多个领域探索新方向,却始终未能找到突破口。“在四五个月的时间里,我们尝试了不下 10 个不同的想法,” Ruber 透露。

巨大的压力开始影响创始团队成员与朋友、伴侣的私人关系 —— 这对许多处于初创阶段的创业者来说,是个常见的困境。颇具讽刺意味的是,正是这种人际关系中的紧张感,催生了最终让他们 “柳暗花明” 的灵感。

这种灵感来自于一组调查数据。

据统计,全球近 50% 的恋爱关系最终以分手或离婚收场。在美国,这一问题尤为凸显 ——1.4 亿对夫妻正面临 “日常联系难” 的困境,其根源并非缺乏爱意,而是情感疏离、沟通缺失与日益增长的 “不同步”。事业压力、社交媒体干扰、快节奏生活,正将原本属于亲密关系的美好时光,逐渐稀释为碎片化的 “背景噪音”。更值得关注的是,这一问题在新一代年轻夫妻与朋友群体中,呈现出愈发严重的趋势。

“大多数关系不会突然破裂,而是在日复一日的相处中,因缺乏持续的情感联结慢慢褪色。” 这一洞察,成为社交应用 Candle 诞生的核心契机。这款主打 “亲密关系维护” 的工具,正试图为情侣、密友打造一个 “每日简单且有意义互动” 的私人空间,填补现代生活中情感联结的空白。

从 “问答游戏” 到 “全能平台”,Candle 构建多维度互动场景 Candle 的起点并不复杂 —— 最初仅是一个可滑动的问答游戏,旨在帮助用户轻松开启与亲密对象的对话。如今,经过迭代升级,它已发展为覆盖 “日常互动、约会规划、情感记录” 的完整平台,核心功能围绕 “高频、轻量化情感联结” 展开。

Candle 的核心价值在于,帮助用户 “创造日常情感动力”—— 这一要素常被忽视,却对长期关系维系至关重要。在快节奏生活中,Candle 以轻量化、低负担的互动形式,让情感联结不再依赖 “特殊时刻”,而是融入每天的碎片化时间,逐步修复因沟通缺失、生活忙碌导致的情感疏离。

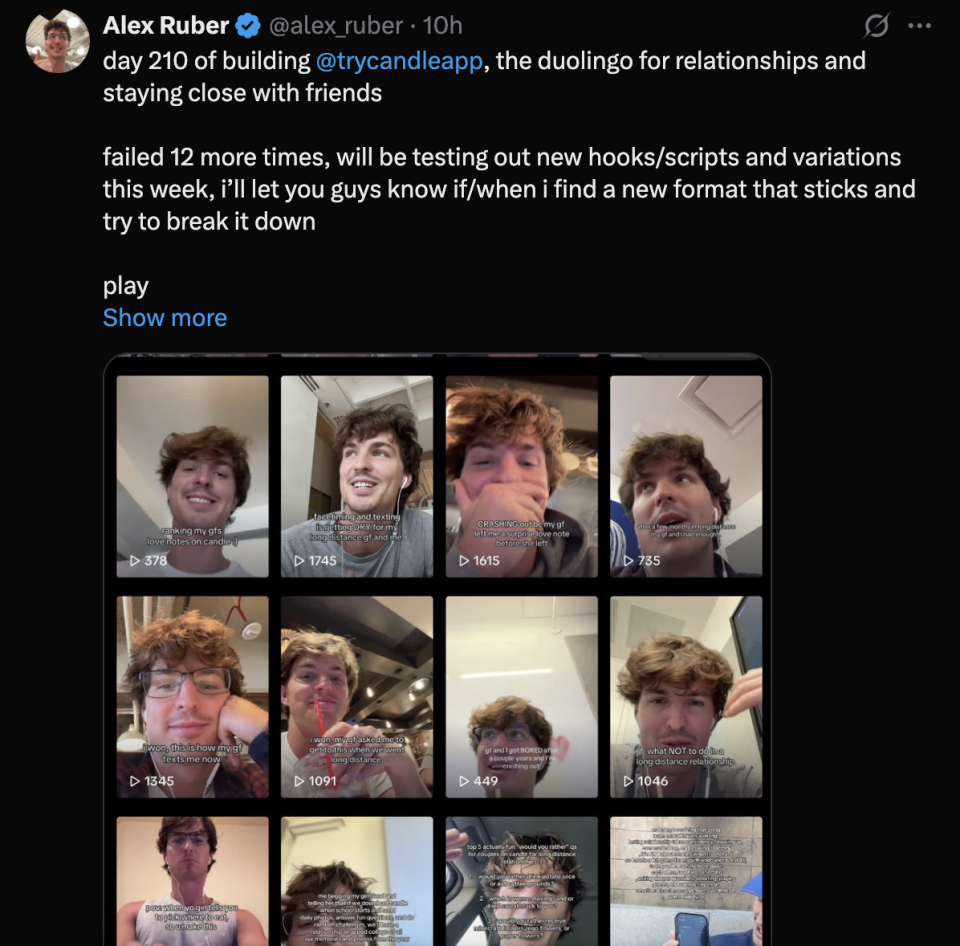

Candle 的最初版本十分简单:一个可滑动的 “问题卡片组”,旨在帮助用户与伴侣开启对话。当时团队的一名实习生(如今已担任该初创公司的营销负责人)在 TikTok 上发布了一条关于这款应用的视频,意外走红,还在欧洲市场获得了初步关注。

下载量激增、用户反馈源源不断,团队顺势加大投入,推动产品迭代。如今,当初的原型已发展成为成熟的社交应用 Candle—— 一款轻量化、游戏化的工具,主打帮助情侣和密友维持亲密联系。

上线半年用户破 30 万,

ARR 达 100 万美元

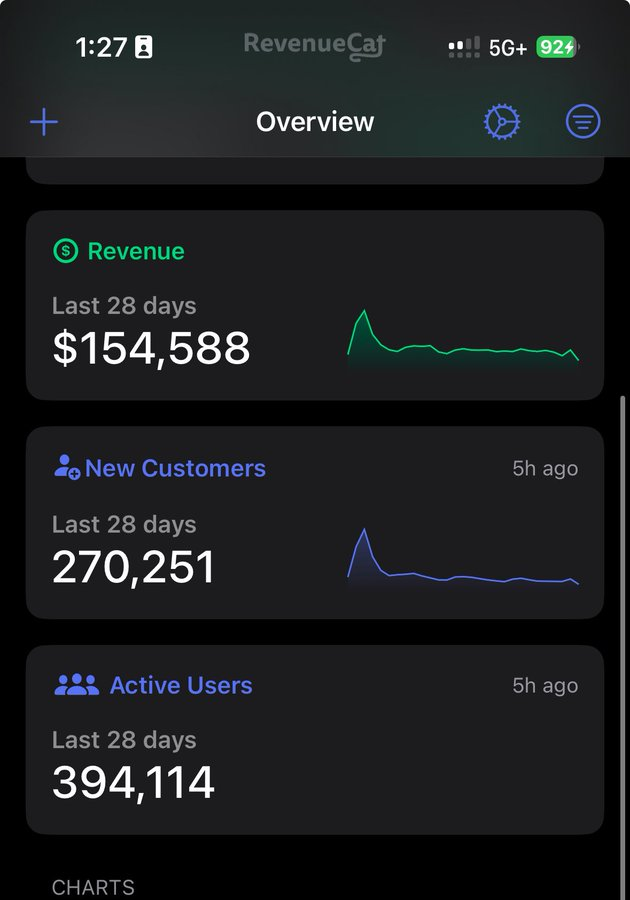

上线六个月后,Candle 的用户规模已达 30 万,其中包括 15 万对情侣。该公司表示,每月活跃用户(MAU)超过 25 万,日活跃用户与月活跃用户的比值(DAU/MAU)约为 50%—— 对于消费级社交应用而言,这一数据既体现了极强的用户粘性,也预示着产品具备培养用户日常使用习惯的潜力。此外,Candle 还曾多次跻身苹果应用商店(App Store)排行榜前 25 名。

Candle 的核心差异化优势在于:它不主打 “帮助用户结识新朋友”,而是通过每日小提示和互动游戏,助力用户维护已有的亲密关系。用户可以在应用内快速回答问题、对比彼此的答案、分享照片,还能通过 “连续互动打卡”(streak)功能,直观看到自己与伴侣 / 朋友的互动频率。这些功能设计是移动应用吸引 Z 世代和年轻千禧一代用户的经典策略。

作为一款消费级社交应用,Candle 还有一个不同寻常的举动 —— 不过这在新兴的 AI 原生产品中也较为常见 —— 那就是 “早早开启商业化”。目前,Candle 的月营收已突破 15 万美元,按此推算,其年化营收(Annual Run Rate)超过 100 万美元。

该应用采用 “免费增值”(freemium)商业模式:免费版提供每日互动提示、照片更新和核心游戏功能;付费会员则可解锁额外内容与高级功能。

尽管 “用户增长” 仍是这家初创公司的首要目标,但 “早期实现盈利” 无疑是产品契合市场需求(product-market fit)的强烈信号。“归根结底,这款应用的核心价值是帮助人们巩固彼此的情感联结。大部分功能都是免费的,但当用户愿意为额外内容和功能付费时,就说明产品真正找准了市场需求,”Candle 首席执行官(CEO)表示。

这款上线仅数月的应用,与 Paired、Couple Joy 等产品一道,成为少数专注于 “让亲密关系更有趣” 的应用之一。这些产品正精准抓住当下的一种社会趋势:后疫情时代的工作模式、独自用餐的生活习惯,以及刷不完的社交信息流,逐渐削弱了人们日常的深度联结 —— 这也导致美国民众的孤独感达到了前所未有的水平。

对于 Candle 而言,其核心判断是:下一代规模化社交产品的重点,将不再是 “向陌生人传播信息”,而是 “让人们更容易每天与身边少数亲密的人保持互动”。团队希望,凭借这一洞察,再加上由创始人主导、依托 TikTok 和 Instagram 搭建的传播体系,能够避免重蹈许多消费级社交应用的覆辙 —— 即短暂爆红后,仅数月便陷入增长停滞。

不过,Candle 仍面临两大关键挑战:“用户留存的持久性” 与 “功能体验的深度”。一款主打每日照片分享和小游戏的应用,能否实现 12 个月、24 个月甚至 36 个月的长期用户留存?Candle 在拓展更多 “互动形式” 以丰富功能的同时,能否避免应用体积臃肿、体验下降?鲁伯与首席技术官(CTO)乔普拉表示,这正是他们未来的规划方向:增加更多获取 “火花”(Sparks,应用内的积分体系)的方式,覆盖更广泛的互动场景;同时推出更丰富的功能,进一步提升用户的长期互动频率。

值得一提的是,团队此前为购物工具项目筹集的种子资金,如今将全部投入 Candle 的发展 —— 用于招募更多工程师、加快产品试错迭代速度,并推动业务规模化扩张。鲁伯透露,包括古德沃特资本(Goodwater Capital)、先锋基金(Pioneer Fund)、进步基金(Progression Fund)以及 YC 在内的现有投资方,均全力支持公司的这一新发展方向。

可见,在生成式人工智能爆火的浪潮中,机会不仅属于巨头公司,也属于个人开发者和小团队。一款产品、十几人的规模,如今就足以撬动上百万甚至上亿美元的年收入。事实证明,AI 原生应用正成为创业者财富爆发的新入口。

过去几年,AI 模型的快速普及降低了开发门槛。个人开发者和小团队不必自行训练庞大的基础模型,就能通过现成的 API、开源框架和云基础设施快速搭建应用。正因如此,一些“lean team”仅凭创意和执行,就能撬动全球用户市场。

图像生成工具 Midjourney 是其中最典型的案例。早期团队规模仅十余人,却凭借 AI 绘画的创造力,借助 Discord 社区传播效应,迅速成为现象级产品。据公开报道,Midjourney 2022 年收入约 5000 万美元,2023 年突破 2 亿美元,2024 年升至 3 亿美元,而在 2025 年上半年已逼近 5 亿美元大关。这一增长曲线,在传统创业领域几乎难以想象。

另一边,AI 编程工具 Cursor 同样在短时间内实现爆发。最初仅 20 人左右的团队,通过为开发者提供带有 AI 助手的代码编辑器,迅速建立用户基础。公开资料显示,其年经常性收入(ARR)在短短时间内冲破 1 亿美元,并持续攀升至 2 亿美元。Cursor 甚至被业内称作“对 GitHub Copilot 的有力挑战者”,堪称小团队逆袭的代表。

除 Midjourney 和 Cursor 外,Lovable、Bolt.new 等 AI 开发工具,也在十几人规模下迅速成长为千万级美元 ARR 的项目。甚至有一些个人开发者,凭借单一的 AI 应用就实现百万美元年收入。AI 正在让“一个人写代码,全球数百万人付费”的故事变得现实。

生成式 AI 无疑为个人开发者和小团队打开了一条“低成本创业、快速做大”的新赛道。这些案例正在证明:在 AI 的杠杆作用下,传统创业需要数百人的努力,如今可能只要十几人便可实现。小团队赚大钱,不再是个别奇迹,而正在成为一个新的创业常态。

参考链接:

https://getlatka.com/companies/trycandle.app

https://techcrunch.com/2025/09/24/these-yc-founders-pivoted-5-times-before-building-a-social-app-that-nabbed-300k-users-and-over-1m-arr-in-6-months/

声明:本文为 AI 前线整理,不代表平台观点,未经许可禁止转载。