4 天 100 万下载背后,灵光正在定义全新的 AI 应用形态

11 月 22 日最新消息,蚂蚁集团推出的全模态通用 AI 助手「灵光」在国内应用市场形成了罕见的增长曲线:上线首日突破 20 万下载、第四天突破 100 万,直接进入 App Store 中国区免费榜第六、工具榜第一。

按照 Appfigures 的测算速度,灵光首个百万下载的速度已经超过 ChatGPT、Sora2、DeepSeek,是 2025 年底增长最快的通用 AI 应用之一。

从行业角度看,这一速度并非偶然。本周国内 AI 应用市场出现结构性变化:阿里千问 17 日上线、蚂蚁灵光 18 日上线,App Store 中国区免费榜 Top 6 被阿里系打开缺口,结束此前字节系长期占据头部的状态。与此同时,行业原本预期将在 2026 年成熟的多模态移动端体验,被灵光提前一年拉进了日常设备。它代表的是一种“节奏被提前”的信号,而不是一款单点功能的新产品。

在体验层面,灵光的产品路线也与主流 AI 助手的竞争逻辑明显不同。它并不把重心放在“回答得更像人”上,而是把能力投入到另一件更具现实价值的事情上——让 AI 的输出能够被即时使用,而不是停留为一段文本。不是给答案,而是生成结构化的动态视图;不是理解你的问题,而是能在端侧完成一个动作链的执行。

这一点贯穿了灵光的三项核心能力 —— 对话能生成 3D、图表、地图等多模态动态视图;闪应用能在约 30 秒内,将一句自然语言变成一个真实可交互的小工具;开眼把摄像头变成新的理解入口,让现实物品被解析、重构,并转换成进一步的知识或行为。从三者的组合来看,灵光像是把下一代移动端 AI 的关键拼图一次性交付给用户。

▍对话先变好看了

第一次用灵光对话的时候,最强烈的感受就是:它不是在“回答”,而是在“呈现”。丢给它一个像“英伟达第三季度财报怎么看?”这样的复杂问题,灵光不会回一大段密密麻麻的解析,而是像你现在看到的这样,直接给出一整页经过排版的多模态视图。

封面是一张 Blackwell 芯片特写,下方是结构化的小标题、重点摘要,再往右滑就是把营收、净利润、数据中心收入三项核心指标拆成卡片的动态图表,用颜色、数字和同比增速把重点直接亮出来。

这张截图之所以非常典型,是因为它展示了灵光的信息处理方式:它不是把网页抓回来重写,而是用一套“全代码生成”的逻辑,把财报拆解、重组、分类,再即时渲染成一组可直接阅读的图文页面。你会看到总营收 570 亿美元、同比增长 62%,净利润 319 亿美元、同比增长 65%,数据中心收入 512 亿美元、同比增长 66%,全部以同样的视觉语言呈现,清晰、稳重、不抢眼却很抓重点。

更重要的是,这些内容不是模板套壳,而是根据提问实时生成。不同公司的财报会自动变化结构,不同行业的关键指标会自动调整可视化类型,呈现方式确实已经领先了不少同类产品。

▍几十秒创建一个小应用

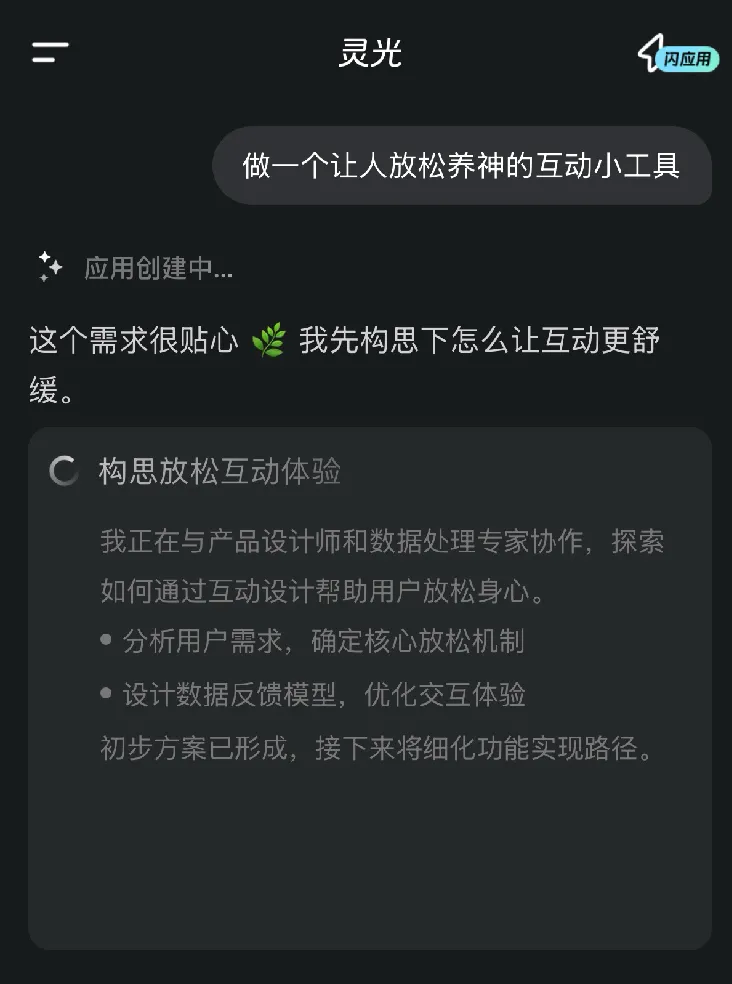

闪应用最容易让人上头的一点,就是你随口说出一个念头,它就能把那句模糊的想法变成一个“能直接拿来用的小产品”。这次把 prompt 换成更生活化的需求:“做一个让人放松养神的互动小工具”。

灵光先是一段轻量的设计思路草稿,接着像你现在看到的这样,一份干净柔和的冥想计时器界面直接出现在屏幕里:顶部是呼吸引导的圆形节奏,下面是倒计时、中间的呼吸节奏滑杆,再往下是冥想时长与放松音效的切换选项。

整个 UI 的细节相当用心。颜色是偏浅冷的渐变背景,按钮圆润不突兀,文本排版轻得刚刚好,呼吸节奏的滑杆还能实时预览节奏变化;而冥想时长选择与音效模块的交互逻辑也非常直觉,即使第一次看到,也几乎不需要理解成本。

看上去完全就是一个已经上线在应用商店里的“放松类小工具”,而不是一条语音 prompt 生成出来的即兴成品。

▍看见现实,也能继续对话

开眼给人的第一感觉,就是那种“以为见过,但真正用的时候还是会愣一下”的能力。

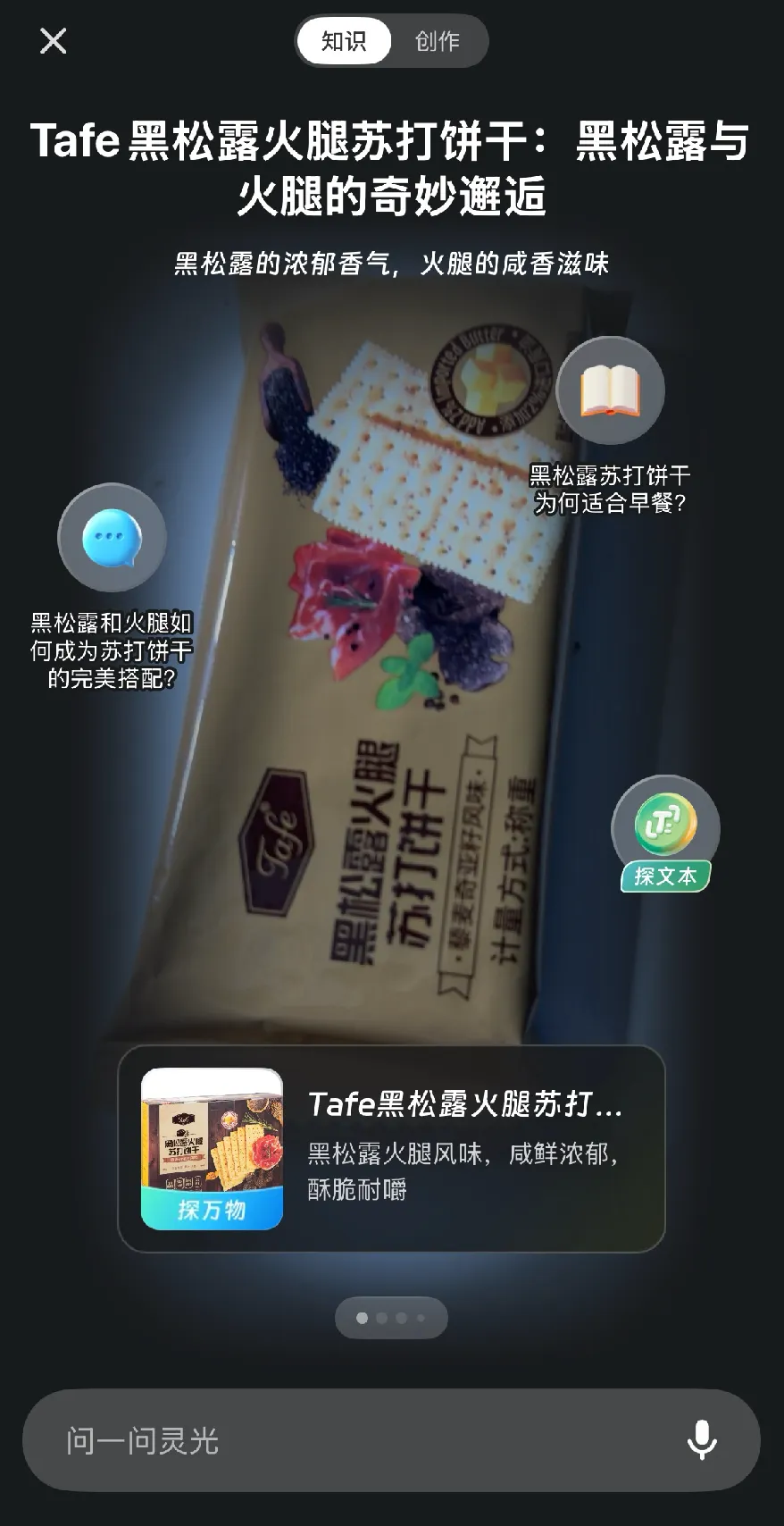

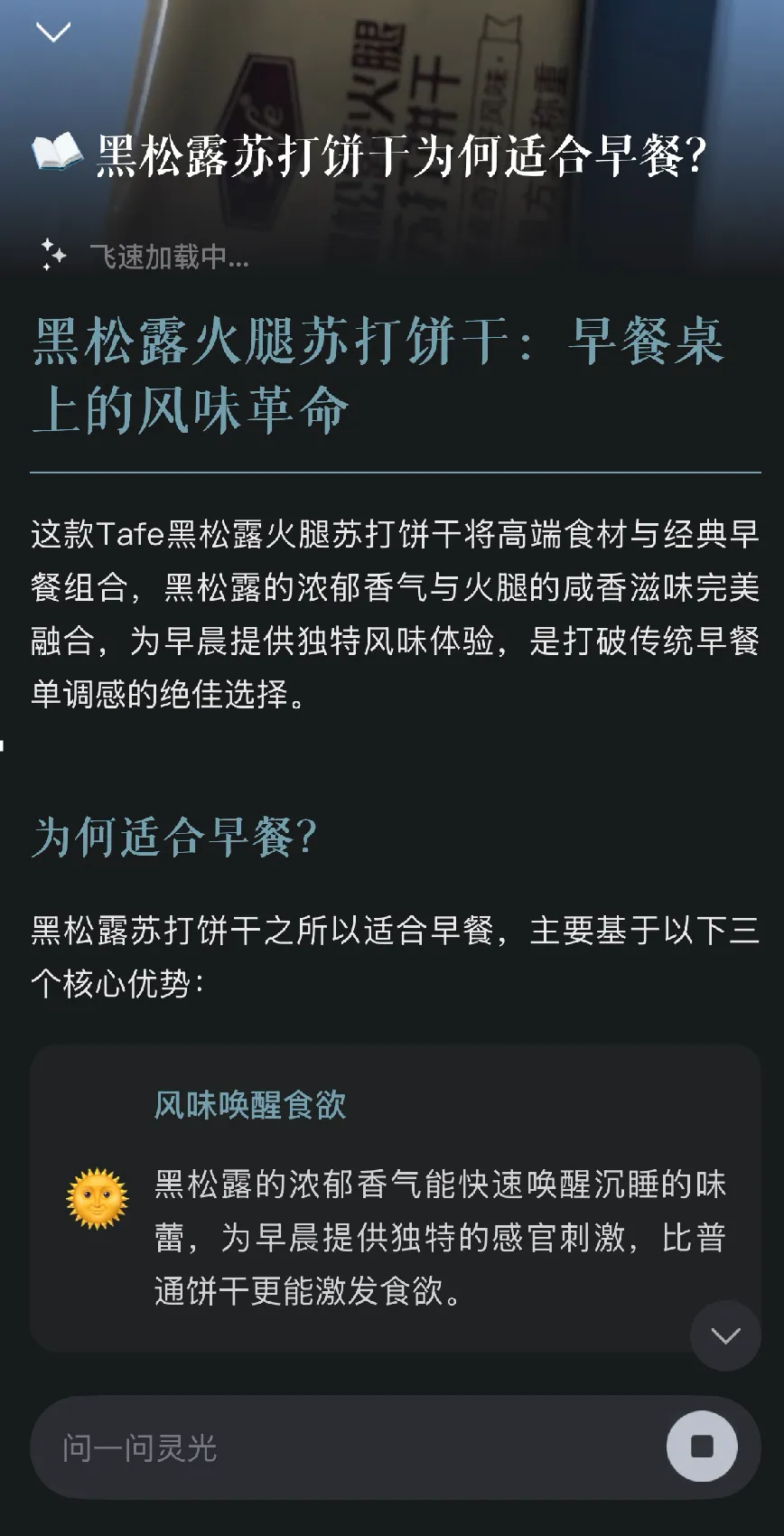

随手拍了一张桌上黑松露苏打饼干的包装,本来只是随手一拍,灵光却立刻在实时画面里接出一整套内容:从食材组成到风味结构,再到适合什么时候吃,甚至还自动生成了一个小小的“风味说明卡片”,整个过程几乎没有任何停顿,看上去更像是手机突然具备了食品编辑的能力。

特别妙的是,开眼不是只做“这是什么”的识别,而是会主动顺着你的意图往下接。你扫黑松露饼干,它不会只告诉成分,而是开始聊它为什么适合早餐、风味为什么能唤醒食欲、甚至还能概括出一个“黑松露与谷物的奇妙搭配”。

整个呈现像一篇即时生成的小科普,但语言和结构都更轻、更像在继续你刚才的提问。它真正理解的不是物品本身,而是你“为什么看这个物品”。

而当这个视觉入口用于“学习”时,又是另一种体验。我把包装右下角的英文成分表框给灵光看,它当场给出词汇拆解、语法解释、例句使用,甚至还能把这些单词按场景自动分类成“食品相关词汇”“包装常见表达”“可延伸练习”等。

这种连贯感在同类产品里并不常见。传统的视觉识别通常停在标签级别,但灵光更像是从视觉切入,再跳到知识、解释和延伸行为,像是把摄像头变成了另一条自然语言入口。

如果说“对话”是信息入口、“闪应用”是创造出口,那开眼就是这两个能力与现实世界之间的桥。“一个能看见世界、理解你此刻的意图,并能在 30 秒内生成一个响应动作的 AI”,听上去像未来式,但灵光给出的体验让这一切显得意外地自然。

▍下一轮 AI 已提前到来

灵光这次带来的最强冲击感,其实不在于单个功能,而在于它把原本被认为要等到 2026 年才能成熟的体验,提前端到了现阶段的手机里。

过去一年行业讨论得最多的是多模态、端侧 AI、agent 协作,但真正做到“可日用”“可交互”“可实时生成内容”的产品并不多。灵光是少数能够让这些技术不只存在于发布会,而是以内置能力呈现给用户的例子。

如果把对话、闪应用、开眼三者串成一条体验链,会发现它们指向了一个非常明确的趋势:AI 不再只是“回答问题”,而是开始承担“执行动作”。

现在,说一句需求,它能生成结构化视图;再说一句,它能造出小工具;看向现实物品,它能理解意图并自动接上动作。这样的路径让一句判断愈发成立:“下一轮 AI 竞争的核心,不是像人,而是能不能替用户完成整条动作链。”

从灵光身上能看到的是一种清晰的产品主张:让手机不止是应用容器,而是一个即时的“AI 工坊”。“未来的移动交互可能不再依赖图标,而是依赖一句自然语言能完成多少动作。” 当这种能力第一次在日常设备上跑起来,趋势就变得具体了,也变得可以被想象。

✦ 精选内容 ✦